膝を曲げる・伸ばすと痛むのはなぜ?

原因と考えられる疾患について

膝を曲げたり伸ばしたりするときに痛みを感じる…そんな症状は、日常生活の中で徐々に進行する疾患のサインかもしれません。

「年齢のせいかな」と見過ごされやすい症状ですが、原因に応じた適切な対処が早期改善につながります。

ここでは、膝の曲げ伸ばしで痛みが出るときに考えられる主な疾患と、その原因・治療法について解説します。

膝の曲げ伸ばしで痛む原因・

考えられる疾患

変形性膝関節症

次のような特徴に当てはまる方は、変形性膝関節症の可能性があります。

-

転んだりぶつけたりしていないのに、自然と膝が痛くなってきた

-

40歳以上である

-

女性である

-

体重が重め(BMI高め)

-

脚の形がO脚気味

-

昔に膝をケガしたことがある

加齢や生活習慣がきっかけで

進行する膝の疾患

変形性膝関節症とは、膝の関節内にある軟骨が徐々にすり減ることで、膝の動きに支障が出たり、痛みを伴うようになる慢性的な疾患です。

軟骨の摩耗が進むと、関節の隙間が狭くなり、やがて骨同士が直接こすれ合うようになります。

このとき、関節を覆う「滑膜(かつまく)」という膜が刺激されて炎症を起こすことで、膝の腫れ・熱感・動かしにくさなどの症状が現れます。

変形性膝関節症の主な原因とは?

加齢にともなう関節の老化や、日常的に膝に負担をかける動作(体重増加や姿勢の崩れ)が主な原因です。

とくに女性は筋力が男性よりも少なく、ホルモンバランスの影響もあるため、膝の関節へのダメージが蓄積しやすい傾向にあります。

症状に応じた治療のステップ

軽度の損傷であれば、以下のような保存療法で症状が大きく改善するケースが多くあります。

- 消炎鎮痛薬(内服・外用)

- ステロイド注射(1回で効果が出るケースも多い)

- 関節内ヒアルロン酸注射(通常は5回程度行い経過観察)

それでも改善が乏しい場合は、MRI検査で骨壊死の有無などを確認することもあります。

※当院ではMRI検査は実施していないため、症状や診察所見からMRIが必要と判断した場合には、連携する医療機関をご紹介し、検査結果をもとに治療方針を検討します。

重度の場合の治療選択肢

関節の変形が強く、痛みが日常生活に支障をきたすほどの場合は、次のような選択肢が考慮されます。

人工関節置換術(根本治療)

重度の変形や強い痛みに対しては有効ですが、年齢・全身状態・合併症の有無によっては推奨されない場合もあります。

継続的なヒアルロン酸注射で日常生活を維持する治療

手術を避けたい方にとっては有効な保存療法です。

サポーター、漢方、湿布薬、理学療法

症状の軽減を図る補助的な治療です。希望される場合はご相談ください。再発予防も重要

たとえ症状が一時的に改善しても、対策をしなければ再発のリスクは高いといわれています。

- インソールでのO脚矯正

- 減量による関節負担の軽減

- 定期的な筋力訓練(特に大腿四頭筋)

内側半月板損傷

「膝の内側がズキッと痛む」「階段の上り下りで違和感がある」などの症状がある場合、内側半月板の損傷の可能性があります。

内側半月板損傷の特徴とは?

半月板は膝関節の中にある軟骨様の組織で、クッションの役割を果たしています。内側半月板は特に体重のかかりやすい部位にあり、加齢や繰り返しの負荷により損傷しやすい傾向があります。

こんな人は要注意

-

膝をひねった・急にしゃがんだ動作をした

-

40代以上で、以前に膝を痛めたことがある

-

膝の内側に限定した鋭い痛みがある

-

正座や深く膝を曲げたときに痛む

-

膝の曲げ伸ばしに引っかかり感やロック感がある

半月板損傷の原因

中高年に多いのは「変性断裂」と呼ばれる自然損傷で、加齢や体重増加によって傷んでくるケースです。若年者ではスポーツや転倒などによる外傷性の損傷が主な原因になります。

治療法:まずは保存療法から

多くの場合、保存療法で改善を目指します。具体的には以下の通りです。

- 消炎鎮痛薬(内服・外用)

- ヒアルロン酸注射(炎症の抑制と潤滑性向上)

-

運動療法・理学療法(大腿四頭筋強化など)

症状が強い場合や、膝が頻繁に引っかかる・伸びきらないといった症状が続く場合は、関節鏡手術(内視鏡)による治療も検討されます。

再発予防のために

一度損傷した半月板は、再発リスクもあります。日常生活で以下を心がけましょう。

- 膝に負担の少ない生活習慣(和式→洋式トイレなど)

- 正しいフォームでの筋トレ(特に大腿四頭筋)

- 体重管理によって膝の圧力を軽減

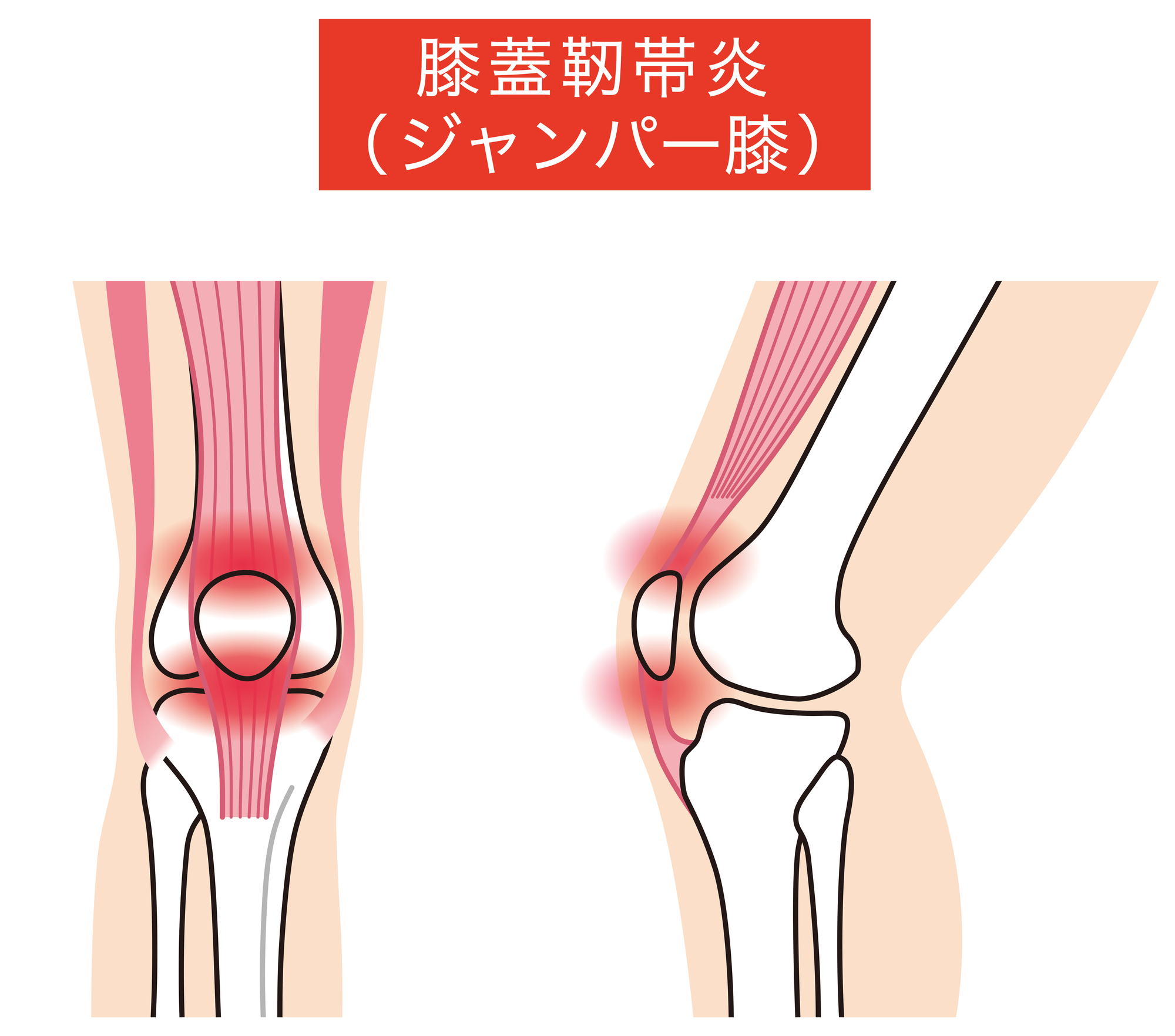

膝蓋腱炎(ジャンパー膝)

膝の皿(膝蓋骨)のすぐ下あたりに痛みがある場合、「ジャンパー膝(膝蓋腱炎)」の可能性があります。

膝蓋腱炎(ジャンパー膝)の特徴とは?

膝蓋腱炎は、膝の皿のすぐ下にある膝蓋腱(しつがいけん)がダメージを受け、炎症を起こすことで痛みを生じる疾患です。膝立ちをしたときに地面に当たる部分が痛むのが特徴で、ジャンプ・ランニング・階段昇降などの動作時に痛みを感じることが多くなります。

膝蓋腱炎は、膝の皿のすぐ下にある膝蓋腱(しつがいけん)がダメージを受け、炎症を起こすことで痛みを生じる疾患です。膝立ちをしたときに地面に当たる部分が痛むのが特徴で、ジャンプ・ランニング・階段昇降などの動作時に痛みを感じることが多くなります。

こんな人は要注意

-

膝のお皿の上下を押すと痛みがある

-

ジャンプ動作のあるスポーツをしている

-

久しぶりにジョギングや運動を再開した

-

患部に腫れや熱っぽさを感じる

膝蓋腱炎(ジャンパー膝)の原因

主な原因はオーバーユース(使いすぎ)です。ジャンプや着地を繰り返すことで膝蓋腱が引っ張られ、微細な損傷が積み重なると炎症や痛みを引き起こします。損傷部分を修復するために新しい血管が増える過程で、同時に神経線維も増加するため痛みが慢性化しやすいという特徴もあります。

治療法

まずは安静が基本です。痛みの出る運動は避け、患部を休ませましょう。医療機関では超音波治療や物理療法が行われることもあります。

再発予防にはストレッチや筋力トレーニング(特に太ももの前側)が効果的で、膝への負担を軽減することが重要です。

再発予防のために

- 運動前後のストレッチを欠かさない

- 大腿四頭筋の筋トレで膝蓋腱への負荷を分散

- 段階的に運動強度を上げる(急な再開は避ける)

腸脛靭帯炎(ランナー膝)

膝の外側がズキズキ痛むとき、考えられる疾患のひとつが「腸脛靭帯炎(ランナー膝)」です。

腸脛靭帯炎(ランナー膝)の特徴とは?

腸脛靭帯は、太ももの外側から膝の外側にかけて走る長い靭帯です。ランニングや階段昇降などで膝を繰り返し動かすことで、靭帯と骨の摩擦が生じ、炎症・痛みが起こるのが「腸脛靭帯炎」です。初期は走った後や長時間歩いた後に痛みが出ますが、進行すると歩行や階段の昇り降りだけでも痛むようになります。

腸脛靭帯は、太ももの外側から膝の外側にかけて走る長い靭帯です。ランニングや階段昇降などで膝を繰り返し動かすことで、靭帯と骨の摩擦が生じ、炎症・痛みが起こるのが「腸脛靭帯炎」です。初期は走った後や長時間歩いた後に痛みが出ますが、進行すると歩行や階段の昇り降りだけでも痛むようになります。

こんな人は要注意

-

ランニングやマラソンなどを習慣にしている

-

膝の外側(特に太ももの横〜膝横)にピンポイントの痛みがある

-

走っているうちに痛みが強くなり、途中で止めたくなる

-

階段の下りで膝外側に違和感がある

腸脛靭帯炎(ランナー膝)の原因

腸脛靭帯と膝の外側の骨が繰り返し擦れることによって起こる「摩擦性の炎症」です。以下のような要因が背景にあります:

- オーバーユース(使いすぎ)

- フォーム不良(内股・O脚など)

- 体の柔軟性不足(股関節や太ももの硬さ)

治療法

痛みがあるときはまず安静にすることが大切です。アイシングやストレッチによって腸脛靭帯への負担を軽減させ、必要に応じて消炎鎮痛薬を用います。痛みが落ち着いたら、股関節や太もも外側の柔軟性・筋力改善を目的としたリハビリやトレーニングを行っていきます。

再発予防のために

- ランニング前後のストレッチ(特に腸脛靭帯・臀筋)

- 股関節周囲の筋力トレーニングで動作の安定性を高める

- フォーム改善(足の着地・重心の位置)

- シューズやインソールの見直しも効果的です

関節リウマチ

関節リウマチの特徴とは?

関節リウマチは、免疫の異常によって関節に炎症が起こる慢性疾患です。膝関節にも症状が現れることがあり、腫れ・熱感・動かしにくさを伴います。

関節リウマチは、免疫の異常によって関節に炎症が起こる慢性疾患です。膝関節にも症状が現れることがあり、腫れ・熱感・動かしにくさを伴います。

左右対称に症状が出ることが多く、朝起きたときに関節がこわばるのも特徴のひとつです。進行すると軟骨や骨が破壊され、関節の変形を引き起こすことがあります。

こんな人は要注意

-

朝、膝や手指の関節がこわばって動かしにくい

-

膝だけでなく、手首・指など他の関節も痛む

-

左右の膝に同時に痛みや腫れがある

-

関節の腫れや熱感が長く続いている

関節リウマチの原因

関節リウマチの原因ははっきりとは解明されていませんが、自己免疫の異常によって体の免疫が関節を攻撃してしまうことが発症の根本とされています。遺伝的要因やウイルス感染、喫煙、ストレスなども関与しているといわれています。

治療法

早期診断・早期治療が非常に重要です。治療の中心は、関節破壊を抑える抗リウマチ薬(DMARDs)や生物学的製剤の使用です。

症状に応じて、消炎鎮痛薬、ステロイド薬、リハビリなどが併用されることもあります。

再発予防のために

- 定期的な通院と血液検査で状態をコントロール

- ストレスをためない生活習慣を心がける

- 関節に負担をかけない運動(リハビリ・ストレッチ)を継続

鵞足炎

鵞足炎の特徴とは?

鵞足(がそく)とは、膝の内側下部に集まる3本の筋(縫工筋・薄筋・半腱様筋)の腱の総称です。この部位に炎症が起こることで痛みを生じるのが「鵞足炎」です。膝の内側やや下を押すと痛みがあるのが特徴で、膝の曲げ伸ばしや階段昇降などで痛みが強くなることがあります。

鵞足(がそく)とは、膝の内側下部に集まる3本の筋(縫工筋・薄筋・半腱様筋)の腱の総称です。この部位に炎症が起こることで痛みを生じるのが「鵞足炎」です。膝の内側やや下を押すと痛みがあるのが特徴で、膝の曲げ伸ばしや階段昇降などで痛みが強くなることがあります。

こんな人は要注意

- 膝の内側下部を押すと痛みがある

- ランニングや階段の上り下りで痛む

- 運動後や翌朝に膝の内側に違和感を感じる

- O脚気味で、膝に繰り返し負荷がかかる動作が多い

鵞足炎の原因

原因の多くはオーバーユース(使いすぎ)です。膝を曲げ伸ばしする動作の繰り返しにより、鵞足部の腱と骨との摩擦が起こり、炎症を引き起こします。柔軟性の低下や筋力バランスの乱れ、フォーム不良(O脚や姿勢の崩れ)も要因になります。

治療法

基本は安静と炎症の鎮静です。アイシングや消炎鎮痛薬(内服・外用)により痛みを抑えながら、炎症が引くのを待ちます。

その後は、ストレッチやフォーム改善を取り入れ、再発しにくい状態を目指します。痛みが強い場合は、理学療法やリハビリも効果的です。

再発予防のために

- 太もも・股関節周囲のストレッチを習慣に

- 大腿内側や体幹の筋トレで膝への負担を軽減

- フォーム・歩き方・姿勢の見直し(必要に応じて専門指導)

- シューズやインソールの調整も有効

膝の曲げ伸ばしで痛いときの対処法

膝の曲げ伸ばしは、日常生活の中で何度も繰り返される動作です。

膝の曲げ伸ばしは、日常生活の中で何度も繰り返される動作です。

そのたびに膝に痛みを感じるようになると、歩行や階段の昇り降りがつらくなるだけでなく、ストレスも大きくなります。とはいえ、すぐに整形外科を受診できない場合もあります。ここでは、そんなときにご自宅でできる対処法やセルフケアをご紹介します。

① まずは膝を安静にする

膝の痛みがあるときは、まず無理に動かさず安静を保つことが基本です。

スポーツや長時間の歩行、正座、しゃがみこみといった膝に負荷のかかる動作は控えましょう。

ただし、家の中での移動や軽い作業など、日常生活の範囲であれば大きな問題はありません。

➁炎症や腫れがある場合は冷やす

膝が腫れて熱を持っているときは、「冷やす」ことが効果的です。保冷剤や氷をタオルにくるみ、1回10〜15分を目安にアイシングを行いましょう。ただし、腫れが落ち着いた後も冷やし続けると血流が悪くなり、回復が遅れることがありますのでご注意ください。

膝が腫れて熱を持っているときは、「冷やす」ことが効果的です。保冷剤や氷をタオルにくるみ、1回10〜15分を目安にアイシングを行いましょう。ただし、腫れが落ち着いた後も冷やし続けると血流が悪くなり、回復が遅れることがありますのでご注意ください。

③ 熱がひいたら温めて血流改善

腫れや炎症が落ち着いた後は、温めることで回復を促します。

湯船にゆっくり浸かりながら膝を軽く動かしたり、ホットタオルなどで温めたりすることで、血行やリンパの流れが良くなり、痛みの軽減につながります。

※痛みが強くなる場合は無理をせず、温めるのは控えましょう。

④ ストレッチで膝まわりの柔軟性を高める

太ももやふくらはぎの筋肉が硬いと、膝に余計な負担がかかりやすくなります。

ストレッチによって筋肉の柔軟性を高めると、膝の曲げ伸ばしによる摩擦が減り、痛みの軽減が期待できます。以下に代表的なストレッチを紹介します。

● 太ももの前面(大腿四頭筋)を伸ばすストレッチ

壁や椅子につかまり、片足を後ろに曲げて足首を持ちます。太ももの前面が「痛気持ちいい」と感じるところで20〜30秒キープ。背中が丸くならないよう意識しましょう。

壁や椅子につかまり、片足を後ろに曲げて足首を持ちます。太ももの前面が「痛気持ちいい」と感じるところで20〜30秒キープ。背中が丸くならないよう意識しましょう。

● 太ももの裏側(ハムストリングス)を伸ばすストレッチ

椅子や台に片足を乗せ、膝を伸ばしたまま上体を前に倒します。太ももの裏が伸びている感覚を確認し、無理のない範囲で20秒キープ。膝が曲がらないように注意しましょう。

椅子や台に片足を乗せ、膝を伸ばしたまま上体を前に倒します。太ももの裏が伸びている感覚を確認し、無理のない範囲で20秒キープ。膝が曲がらないように注意しましょう。

● 慣れてきたら段階的に強度を上げる

痛みが軽減してきたら、より深く筋肉にアプローチするストレッチも効果的です。

足首を持った状態で体をまっすぐ起こし、反対側の膝をゆっくり曲げることで、太もも前面をより深く伸ばせます。

膝の痛みが悪化する!

やってはいけないこと

膝の痛みがあるときに悪化させる「NG行動」とは?

膝の痛みがあるときに無理をして負担をかけると、痛みが長引いたり、状態が悪化してしまうリスクが高まります。

「少し痛いだけだから…」と我慢して動き続けることは逆効果。痛みを感じるうちは、以下のような動作をなるべく控えるようにしましょう。

特に避けたい動作の例

正座・あぐらなどの深い膝の曲げ伸ばし

関節に大きな圧がかかり、炎症を悪化させる原因になります。

和式トイレの使用や低い椅子への座り込み

不自然な体勢で膝を強く曲げることになり、関節に負担が集中します。

長時間の立ち仕事・歩きすぎ

休憩を挟まずに膝を酷使すると、回復が遅れやすくなります。

ジャンプ・スクワット・急な方向転換を伴う運動

関節内部の構造に一時的に大きな力が加わり、損傷のリスクが高まります。

無理して歩く・我慢して階段を使う

痛みを抱えたまま無理に動くことで、膝の組織をさらに傷つけてしまう可能性があります。

高負荷の筋トレ(特に膝関節に集中するもの

バーベルスクワットやレッグプレスなどは痛みが治まるまで控えた方が無難です。

どんなときに

クリニックを受診すべき?

膝の痛みは、必ずしもすぐに整形外科へ行かなければならないとは限りません。しかし、以下のような症状がある場合は、放置せず早めの受診をおすすめします。

- 膝の痛みが1週間以上続いている

- 曲げ伸ばしが明らかにしにくい、または引っかかり感・ロック感がある

- 階段の昇り降りがつらくなってきた

- 腫れや熱感がある、赤く腫れている

- 膝に体重をかけるとズキッと鋭い痛みが走る

- 過去に膝のケガや手術歴がある

このような症状がある場合、変形性膝関節症・半月板損傷・関節リウマチなどの可能性も考えられます。

早期に整形外科を受診し、正確な診断と適切な治療を受けることで、症状の進行を防ぎ、将来的な手術リスクも減らすことができます。

「ただの使いすぎかも…」と我慢せず、気になる症状があればお気軽にご相談ください。